|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

育苗からの野菜栽培である。 果菜類については、初期の栽培は「自根苗」を使っていたが、次第に「接ぎ木苗」の育成法を習得して、それに移行していった。 接ぎ木苗を育成する上で、挫折を促すようなことが何度もあったが、振り返ってみれば、その最大の要因は「書物などに書かれている接ぎ木法に関する盲信」である。 そこには、相応の施設を整えた上で、大量の苗を生産しているプロフェッショナルによる方法が、忠実に記述されているようである。 しかし、アマチュアにとっては、「あり合わせの施設」による「劣悪な育苗環境」に耐えられ、「僅かな数のタネ」をもちいた「接ぎ木の成功率」の高さが、必須のことである。 書物などの解説者にとっては、プロによる完成した方法が最善であって、アマの特殊な条件を考慮することはないらしい。 そのような特殊条件下での育苗法が不首尾であったときの責任や、その育苗法を記述するだけの経験を積んでいないことによって、安易に書けるものではないことは理解できてしまう。 さて、今では、「ナス」や「キュウリ」、「トマト」などは、すべて接ぎ木苗を使っている。 その詳細な方法は、「ナスの接ぎ木法」、「キュウリの接ぎ木法」、「トマトの接ぎ木法」に記述してある。 その野菜を栽培している畑は、一昔前までは肥沃な耕土であったが、ある時の畑地利用(*1) の結果として、地味のやせたゴツゴツした土壌になってしまっていた。 そのような土壌を改良するために、有機物の積極的な施用を実施している。 有機物である堆肥を多量に投入しているが、決して有機野菜栽培を目指している訳ではない。 収穫物の大きさや外観などの点から、有機物を唯一の肥料とした栽培(*2) には至っていない。 (*1) 松や杉、檜などの山苗を生産していた。 これらの苗は吸肥性が非常に強くて、それらの出荷時点での畑地には、肥料分がほとんど残っていなかったものと思われる。 土の性状も、単粒性の保水性の乏しいものとなってしまった。 残留肥料分がない畑に、成分量が明瞭な化成肥料などを計画的に使用すれば、それなりの品質の野菜を生産することは可能である。 しかし、土壌中の有機成分がほとんどない単粒構造のため、水分や肥料分の保持力が貧弱になっている。 そのため、常時の潅水と適時の追肥が必須である。 (*2) 堆肥資材は、その中に含まれる有効な成分量が、生産した場所や時期によって変動する。 そのため、成分量が明瞭な化成肥料などの施肥による栽培に比べると、堆肥のみの施肥では、収穫物の量や品質が作期毎に変動する可能性がある。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

E-Mailアドレスはこちら

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

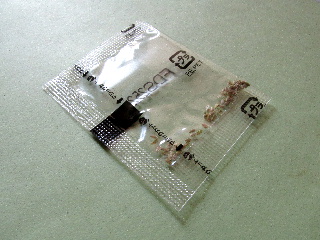

である。

半透明袋に「ある程度の堅さ」があって、片面が「透明」、他面が「乳白色」になっているところがミソである。

(注意:ここで示す種蒔きを試すとき、タネを取り出すために中袋を切り取る際に、右利きの場合には、この半透明袋の「下辺を切る」ことである。

「上辺を切る」と、手前側が「不透明な乳白色」の面になってしまう。)

である。

半透明袋に「ある程度の堅さ」があって、片面が「透明」、他面が「乳白色」になっているところがミソである。

(注意:ここで示す種蒔きを試すとき、タネを取り出すために中袋を切り取る際に、右利きの場合には、この半透明袋の「下辺を切る」ことである。

「上辺を切る」と、手前側が「不透明な乳白色」の面になってしまう。) が使われている。

これは、裏表ともに透明である。

写真から分かるように、中袋そのものがペラペラしている。

中袋両面が透明なこととその性状から、このような播種の仕方には向いていない。

が使われている。

これは、裏表ともに透明である。

写真から分かるように、中袋そのものがペラペラしている。

中袋両面が透明なこととその性状から、このような播種の仕方には向いていない。 とバーベナ

とバーベナ  、それに野菜のタマネギ

、それに野菜のタマネギ  について示す。

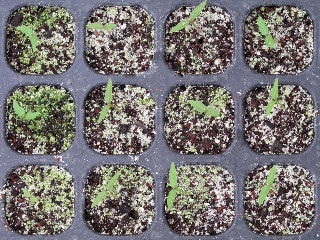

ばら蒔き播種では密集していたり疎らであったりするが、この播種方法では1穴に1個の種であるので、すべてのタネがほぼ同じ育苗条件で発芽し、生育することになる。

等しい量の培土の中で、ほぼ同じ環境での発育であるので、発芽や生育の良否は種自体の性質によって決まるものと思われる。

「ペチュニア」では揃った生育が見て取れるのに対して、「バーベナ」の不揃いな生育が目立つ。

ポットに植えかえられるまでに育った割合は、ペチュニア「デュオ ミックス」については71%、バーベナ「オブセッション」については70%である。

タマネギ「ケルたま」については、そのシーズンの気象条件が良かったのか、育苗率(播種したタネ数に対する定植可能な苗数の割合)は91.6パーセント(1袋20ミリリットル中のタネの数:2,223粒、定植した苗数:2,037株)である。

について示す。

ばら蒔き播種では密集していたり疎らであったりするが、この播種方法では1穴に1個の種であるので、すべてのタネがほぼ同じ育苗条件で発芽し、生育することになる。

等しい量の培土の中で、ほぼ同じ環境での発育であるので、発芽や生育の良否は種自体の性質によって決まるものと思われる。

「ペチュニア」では揃った生育が見て取れるのに対して、「バーベナ」の不揃いな生育が目立つ。

ポットに植えかえられるまでに育った割合は、ペチュニア「デュオ ミックス」については71%、バーベナ「オブセッション」については70%である。

タマネギ「ケルたま」については、そのシーズンの気象条件が良かったのか、育苗率(播種したタネ数に対する定植可能な苗数の割合)は91.6パーセント(1袋20ミリリットル中のタネの数:2,223粒、定植した苗数:2,037株)である。

する。

ジノテフラン剤を選んだ理由は、

する。

ジノテフラン剤を選んだ理由は、

である。

枯れ上がった葉に混じって、緑色の新芽が出始めているのが見られる。

10月上旬で、自然な状態において、この時期に新芽が出てくることはない。

(広葉樹の場合には、台風などによって強制的に落葉させられると、新芽が出てくることがある。

この例は針葉樹である。

薬剤処理しなかったマツでは、このようなことは見られない。)

これは、成長を阻害していた害虫を薬剤によって駆除したことで、植物体内の活性が高まってしまう。

広葉樹の強制的な落葉の場合と同様に、活性の高まりによる植物ホルモンバランスの変化が引き起こしてしまった影響(というよりは、望ましい効果)であろう。

である。

枯れ上がった葉に混じって、緑色の新芽が出始めているのが見られる。

10月上旬で、自然な状態において、この時期に新芽が出てくることはない。

(広葉樹の場合には、台風などによって強制的に落葉させられると、新芽が出てくることがある。

この例は針葉樹である。

薬剤処理しなかったマツでは、このようなことは見られない。)

これは、成長を阻害していた害虫を薬剤によって駆除したことで、植物体内の活性が高まってしまう。

広葉樹の強制的な落葉の場合と同様に、活性の高まりによる植物ホルモンバランスの変化が引き起こしてしまった影響(というよりは、望ましい効果)であろう。